❖ はじめに

「自分らしく生きる」とは?

最近、「自分らしさ」とか「本当の自分」とか「アイデンティティ」というような言葉が溢れてきています。

その背景には、いくつかの社会的背景があるようです。

ここでは、キャリアカウンセリング協会の『2040年の「働く」を考えるプロジェクト』の2040年の「働く」を取り巻く環境からご紹介したいと思います。

■社会の環境変化

2040年の「働く」を取り巻く環境は以下のベースになる流れが考えられる。

・ベース1 人口動態:長期的な人材不足が加速度的に進行

・ベース2 技術の発展:AI技術等の発展による働き方の変化

・ベース3 社会課題:社会課題解決に取り組む企業が共感を呼ぶ

・ベース4 価値観変化:不安に対するレジリエンス、ネガティブ・ケイパビリティの必要性

■ライフキャリアの不確実性

人生100年時代と言われるように、長期にわたるキャリア形成において予測困難な変化や多様な価値観が混在してきている。現在は、終身雇用制度の崩壊、技術革新、グローバル化など、様々な要因が複雑に絡み合い、キャリアパスの選択肢が広がる一方で、将来の見通しが立てにくくなってきている。

「2040年の「働く」を考えるプロジェクト:キャリアカウンセリング協会」より

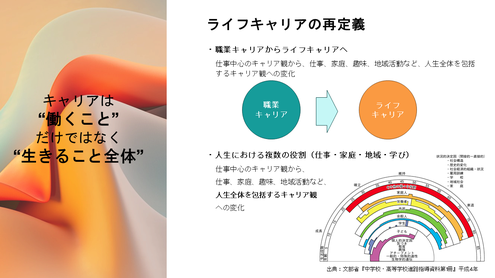

❖ ライフキャリアの再定義

社会の環境変化に伴い、従来のライフキャリアに関する考え方も変化してきています。

スーパー(Donald E. Super)の「キャリア・レインボー(Life-Career Rainbow)」は、人生を 複数の役割(roles) で構成されたものと捉えるモデルで、その役割は人生のステージごとに変化し、組み合わせも人によって異なるというものです。これは 1970〜80年代に提唱され、当時としては「革新的」だったけれど、今の時代ではもうすでに当たり前となってきていますね。

🔹従来のライフキャリアの考え方

前提:会社・組織中心

キャリア像:就職 → 昇進 → 定年退職という「一本道」

価値基準:安定・地位・収入・肩書

意思決定:企業や社会のレールに従う(終身雇用・年功序列)

ライフとキャリア:仕事(キャリア)と生活(ライフ)は分けて考えられがち

👉 つまり、「会社での役割」=「キャリア」であり、個人の生き方や価値観は二の次になりやすかった。

🔹これからのライフキャリアの考え方

前提:自分軸・多様性中心

キャリア像:複線型(転職・兼業・起業・学び直し・地域活動などを組み合わせる)

価値基準:自分の価値観・強み・生きがい・社会への貢献

意思決定:自分の選択で柔軟に設計(プロティアン・キャリア、ポートフォリオ・ワーク)

ライフとキャリア:仕事も家庭も地域活動も学びも含めた「統合的なライフキャリア」

👉 つまり、「どんな肩書を持っているか」より「どう生きたいか・どんな影響を与えたいか」が中心になってきている。

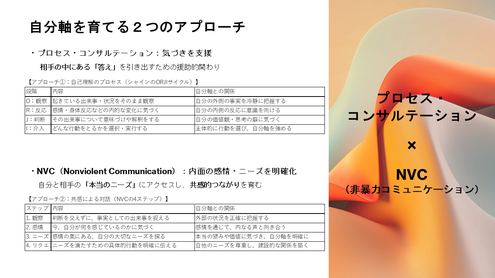

❖ 自分軸を育てる2つのアプローチ

これからのライフキャリアを充実させるためには、他人に振り回されず、自分の価値観で生きる『自分軸』がとても重要になってくると思いますが、その自分軸を育てるための2つのアプローチを紹介します。

ひとつめが、シャイン(Edgar H. Schein)の プロセスコンサルテーションです。

これは、本人が 自ら気づき、学び、解決する力を育てる ことを支援するアプローチで、外部から解を与えず、本人の内面から答えを引き出すアプローチとなります。

もうひとつが、マーシャル・ローゼンバーグのNVC(Nonviolent Communication/非暴力コミュニケーション)です。これは、自分と相手の「本当の気持ち」と「大切にしているニーズ(価値観)」に気づき、尊重し合うための対話のプロセスで、基本の4ステップ:観察 → 感情 → ニーズ → リクエストから成り立っています。

この2つのアプローチの共通点は、外部の状況と内面の反応を丁寧に区別しながら、自分自身を理解するプロセス主体的な行動選択に至る「意識化のプロセス」を重視しているところにあります。異なる点としてはORJI(プロセス・コンサルテーション)は内省・観察を通じた行動選択を重視(コンサルティング/リーダーシップ向け)するのに比べ、NVCは共感・ニーズ理解を通じた対話と関係性の構築を重視(対話・関係性改善向け)します。

プロセスコンサルテーションは「気づきの場をつくる方法」、NVCは「自分と相手をつなぐ言葉の使い方」、この両方を組み合わせることで自分軸を育て、他者と調和しながら生きる力につながります。

「自分を理解し、他者と誠実につながる力」こそが、自分軸の核となる。

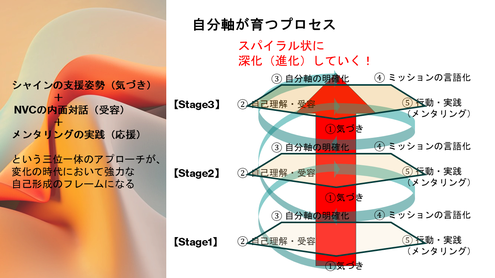

❖ 自分軸が育つプロセス

「自分軸」が育つ具体的なプロセスは以下の通り

① 気づき(E.H.シャイン「プロセス・コンサルテーション」)

・他者との対話やフィードバックを通じて「自分では見えなかったもの」に気づく。

・問いかけや関係性の中で、自分の思考や行動のパターン、価値観の背景にある「無意識の前提」に光が当たる。

・「助け方を助ける」シャインの姿勢が、気づきの安全性と深さを支える。

↓

② 自己理解・受容(M.B.ローゼンバーグ「NVC」)

・気づきを元に、自分の感情やニーズを丁寧に見つめ直す。

・ジャッジせずに「今の自分」をそのまま受け入れるプロセス。

・自己共感により、自分の中の矛盾や葛藤に折り合いがつき、「本音」に触れられるようになる。

↓

③ 自分軸の明確化

・自己理解が進んだ結果として、自分にとって大切な価値観・信念が浮かび上がる。

・「外的評価」ではなく「内的基準(自分軸)」で判断できる感覚が育つ。

・他者との違いを恐れず、自分の判断軸を持てるようになる。

↓

④ ミッションの言語化

・自分軸を言葉にして、「どんな世界を目指したいのか」「自分は何を果たしたいのか」を明確にする。

・ミッションが言語化されると、「選択の基準」や「人生の方向性」がブレにくくなる。

・周囲との共有や協働も進めやすくなる。

↓

⑤ 行動・実践(メンタリング)

・言語化されたミッションに基づいて、実際の行動を始める段階。

・メンタリングを通じて伴走者のサポートを得ながら、現実世界で試行錯誤を繰り返す。

・行動のなかで新たな学びや出会いがあり、軸がさらに強化・更新される。

↓

⑥ 再度の気づき・深化(ループバック)

・実践の中で直面する現実とのズレや違和感から、再び「気づき」のフェーズに戻る。

・このプロセスをスパイラル状に繰り返すことで、「自分軸」は一度きりでなく、人生の中で成長・深化し続ける。

❖ まとめ:「何をするか」ではなく、「どう在るか」

激しく変化する時代において、過去の常識や肩書きでは、これからの人生を切り開くことはできません。そんな時代を生き抜く鍵が「自分軸」。

自分軸とは、他人の期待に左右されず、自分の価値観に根ざして人生を選び取っていく“内なるコンパス”。エドガー・シャインの問いによって、あなたの深い動機や価値が浮かび上がり、マーシャル・ローゼンバーグの共感的な対話によって、それが育まれ、確かになっていきます。

この両者のアプローチを通して、自分自身と丁寧に向き合いながら、自分軸は“育つ”のです。

「何をするか」ではなく、「どう在るか」

自分軸を持つことで、どんな環境でも、人生を自分のものとして歩むことができるようになります。今こそ、自分自身の人生のオーナーシップを取り戻すときではないでしょうか!?

コメントをお書きください